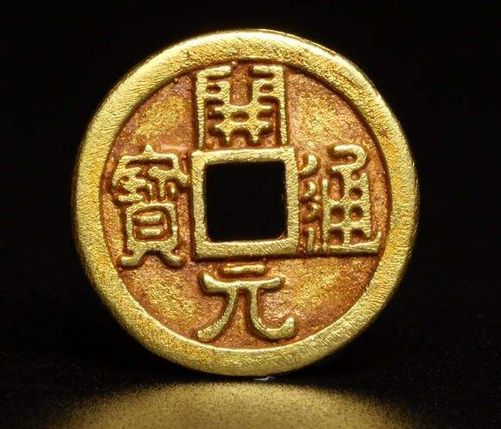

開元通寶鑄造原因及背景介紹 開元通寶版別介紹

摘要:加之寺廟遍布,眾多僧尼均依賴官府供給,財政負擔沉重。至會昌年間,唐武宗為減輕財政負擔,詔令廢滅天下佛教,拆廢各地寺院,燒毀佛像等用以鑄錢。這些背面有紀地文字的“開元通寶”錢,因鑄造于唐代會昌年間,故后世通稱之為“會昌開元”錢。

唐代中期,由于發生“安史之亂”,社會經濟遭受嚴重破壞。唐王朝為應付巨大的軍費開支,累變錢法,導致嚴重的“錢荒”。加之寺廟遍布,眾多僧尼均依賴官府供給,財政負擔沉重。至會昌年間,唐武宗為減輕財政負擔,詔令廢滅天下佛教,拆廢各地寺院,燒毀佛像等用以鑄錢。淮南(今揚州)節度使李紳率先鑄造進呈一種背面鑄有“昌”字的“開元通寶”錢,以紀年號“會昌”。

于是朝廷下令各地州郡仿效淮南的做法,鑄造背面有紀地文字的開元錢。這些背面有紀地文字的“開元通寶”錢,因鑄造于唐代會昌年間,故后世通稱之為“會昌開元”錢。唐武宗會昌五年(公元845年),朝廷下令各地所鑄均于錢背增添地名,統稱會昌開元。背文記有“昌、京(長安)、洛(洛陽)、益(成都)、荊(江陵)、襄(襄陽)、藍(藍田)、越(紹興)、宣(宣城)、 洪(南昌)、潭(長沙)、兗(兗州)、潤(鎮江)、鄂(武漢)、平(昌黎)、興(興平)、梁(漢中)、廣(廣州)、梓(三臺)、福(福州)、桂(桂陽)、丹(晉城)、永(零陵)等23種,“永”字鑄量最少,次為“丹福平桂”等。

會昌開元中還有一些特殊版別,也相當罕見,如“京”字反書,稱反京;“福”字在背穿右的稱右福;背穿右藍、穿上下各有云文的稱藍三云;背穿右藍、穿左大王、穿上下太平的稱藍大王;又有雙重背文的如“京”字稱雙京;兩個“藍”稱雙藍。

熱門推薦:

開元通寶版別價格 開元通寶的價格圖片

開元通寶版別價格 開元通寶的價格圖片

開元通寶值多少錢1個 開元通寶價格走勢如何

開元通寶值多少錢1個 開元通寶價格走勢如何

開元通寶值不值得收藏 開元通寶母錢藝術鑒賞

開元通寶值不值得收藏 開元通寶母錢藝術鑒賞

開元通寶錢直徑重量是多少 開元通寶歷史背景及介紹

開元通寶錢直徑重量是多少 開元通寶歷史背景及介紹

開元通寶有什么歷史影響 開元通寶值得收藏嗎

開元通寶有什么歷史影響 開元通寶值得收藏嗎

開元通寶價格值多少錢 開元通寶價格還會上漲嗎

開元通寶價格值多少錢 開元通寶價格還會上漲嗎

開元通寶鑒定真偽方法 開元通寶收藏意義

開元通寶鑒定真偽方法 開元通寶收藏意義

相關閱讀

視覺焦點

-

南唐“開元通寶”折十大錢一枚,直徑42.3mm,極美品,拍賣成交價格RMB 5060元。

-

古錢幣收藏中,唐朝錢幣開元通寶罕見版是目前的熱點之一。開元通寶一般內郭較細,圓穿鑄造方正。因此,開元通寶罕見版成為眾多藏友熱情追捧的對象。 南唐“開元通寶”折十大錢一枚,直徑42.3mm,極美品,拍賣成交價格RMB 5060元。

-

唐代開元通寶背月的鑄制與流通,在我國錢幣形制發展史上有著劃時代的意義。開元通寶簡稱開元錢或通寶錢。因此,可以認為開元通寶背月紋當是一種兼具裝飾和爐別的記號。

-

收藏開元通寶這一古錢幣,對大多數人而言,是具有可持續發展性的。有的開元通寶價格在三到五元左右,適合大眾進行收藏。品相與類型上檔次一些的開元通寶,價格則是在一千元左右了。

-

開元通寶出現,宣告了自秦以來流通了八百多年來的銖兩貨幣的結束,并影響了其后中國1300多年錢幣的形制、錢文模式和十進位衡法,具有劃時代的意義。其中,唐開元通寶除了基本的光背規制以外,還有不少背鑄各種紋式。

-

唐律規定私鑄銅錢者為罪,而鑄金銀錢者不予追究。通過大量出土實物和史料證實,唐代的金銀“開元通寶”錢為宮廷所鑄,其主要用途是用于游戲、賞賜、撒帳,以及洗兒。

熱文排行

開元通寶是哪個皇帝鑄造的 開元通寶鑄造用途是什么

開元通寶制作規范,十錢為一兩,革新了秦漢以來二十四銖為兩的舊制。另外還發行有金、銀、鐵和鉛質等不同質地的開元通寶錢。 “開元通寶”錢是我國歷史上對后世有著較大影響的錢幣之一。自此,開元通寶成為唐以后歷朝的鑄幣標準,沿襲近1300年。

開元通寶鑄造意義和用途是什么 開元通寶簡介

此舉標志著中國以銖兩重量命名的貨幣正式退出歷史舞臺,取而代之者為全新的“寶文錢”幣制。)事實上“開元通寶”本應為直讀錢文,但該錢發行伊始,民間對這種全新的錢幣尚不了解,常將其旋讀,后遂約定俗成。無內緣的錢稱“女錢”有內廓的錢稱“男錢”。